|

扯鈴的歷史 |

|

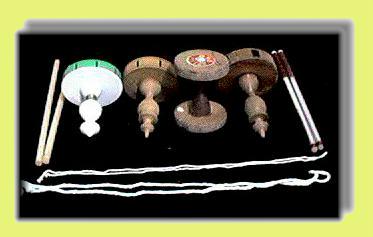

圖片取自港浦國小

![]()

扯鈴是我國的民俗技藝,也是相傳已久的童玩之一。它在我國民俗技藝中,占有重要的地位。以往在我國的雜耍表演中,有耍、變、練,三大技藝;耍是耍罈子,變是變個戲法,練就是練扯鈴。根據歷史記載在隋唐年間雜技盛行,洛陽、長安經常有身懷絕技的藝人在做魔術、打毬、繩技及放空鐘等表演.....,而在明朝已經盛行。但是稽考古代文獻有關扯鈴的記載竟然付之闕如,主要原因是古代的中國,很少有人留心兒童們的遊戲。

在商務的體育大辭典、漢聲的中國童玩、教育廳的中華兒童百科全書中,無不這樣認為「扯鈴」與「空鐘」相同。但是在商務的辭源及三民的大辭典上的解釋,它們還是有不同的地方,辭源說:「扯鈴,玩具,形製略似兩空鐘相聯,以繩貫兩木杆絡其中部。在空中旋轉成聲,亦有只用一端者,較空鐘為後起,以空鐘有地龍之名,俗亦稱此為天龍。」大概是由於它們的質料相同,玩法亦大同小異,同時形製的大小不同亦會發出各種不同聲響,有的像鐘聲,有的像蟬嗚,有的像鴿鈴,有的像古箏,所以後代有人稱它「空鐘」、「空箏」、「空竹」、「響鈴」、「抖嗡」 各種名稱混而為一了。

扯鈴在過去中國大陸上是很風行的民俗運動,以後更流傳於世界各地。日本武俠小說「宮本武藏」中,就有一段這麼寫著:「一個陀螺,發出嗡聲,飛上五月的晴空。飛上天後,消失於晴朗的天空,看不見了,只剩嗡聲,不久又落下。陀螺一如活動,停在大步走在沿鴨江街道上的主人肩上,仍旋轉著。停止旋轉後,傾斜於肩並不落…」這個會飛上天空,會發出聲音的陀螺,大概就是中國傳入日本的扯鈴了。

十八世紀時,扯鈴入英國,頓時英國人迷上這個神奇的小小玩意兒。他們稱之為「兩根棍子上的精靈」。後來傳到法國,法國人將扯鈴改用璃瓷土製成,於大庭廣眾中公開表演。前些年前台灣有一位陳金銘老先生即曾以一手「巧抖空竹」隨李棠華特技團到國外表演,享譽國際。